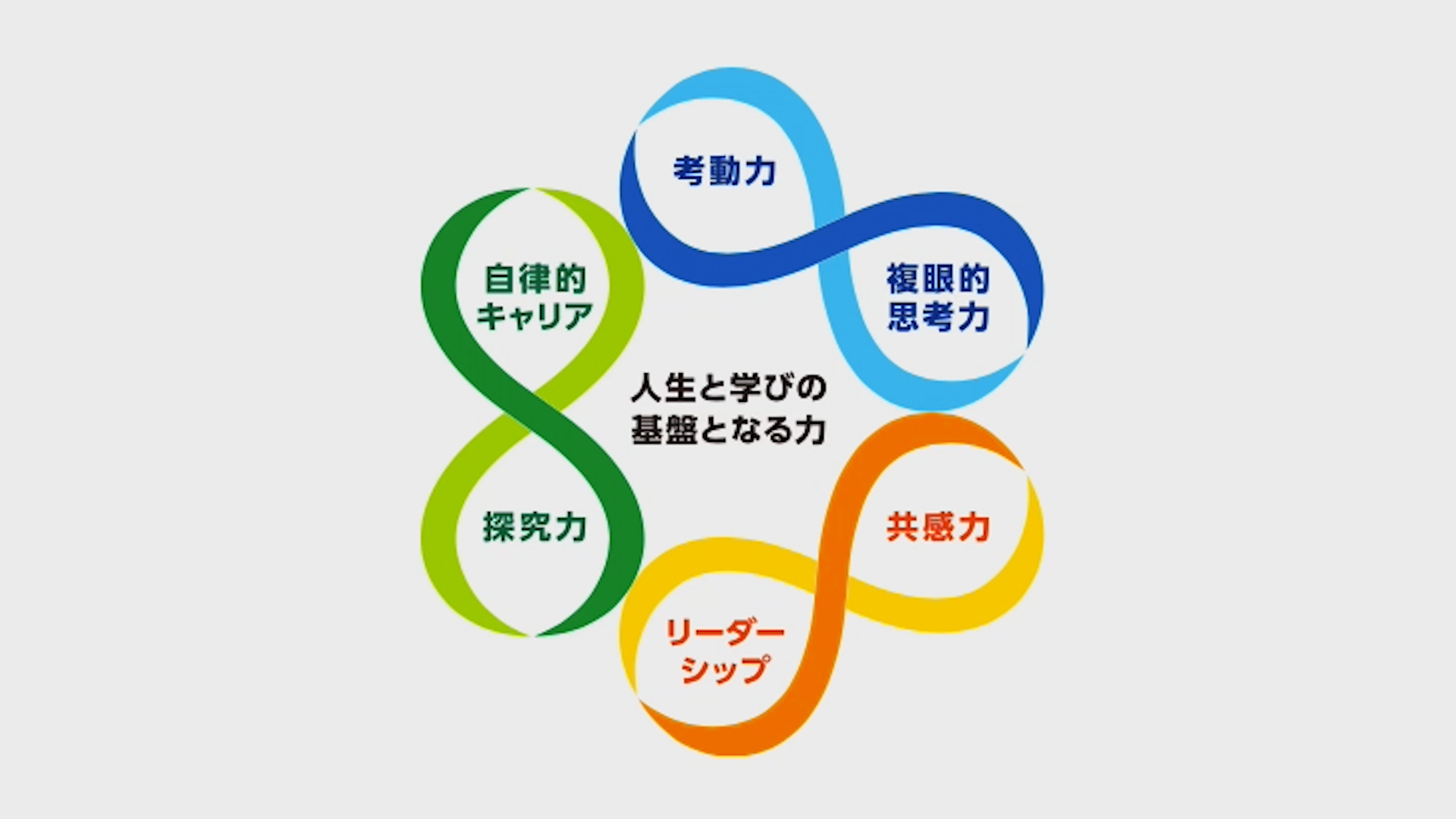

桐蔭横浜大学のスポーツ科学部は、「スポーツ教育学科」と「スポーツ健康科学科」の2つの学科で構成されています。6種の「人生と学びの基盤となる力」(考動力、複眼的思考力、共感力、リーダーシップ、探究力、自律的キャリア)を身に付けつつ、スポーツや身体文化の担い手として将来活躍するために必要な専門知識を学びます。

目次

目次※音声あり

今回インタビューを行った場所は、桐蔭横浜大学内にある「TOIN Sports Analytics Lab」。スポーツアナリストなどを目指す技能習得環境としては、国際的にみても最大規模と言える。スポーツ科学部の溝上先生に詳しくお話を伺った。

ダートフィッシュ:ダートフィッシュをどこで知ったのでしょうか?

溝上先生: 専門はスポーツ情報戦略とスポーツパフォーマンス分析、これらに関わる科目を担当しています。 当時大学生だった時に仙台大学スポーツ情報マスメディア学科の学部生でした。 3年の時、学科の先生からダートフィッシュ・ソフトウェアを検討しているので導入に向けて話を聞きに行くから「週末空いてる?」と聞かれて先生とオフィスに伺って説明を受けたのがダートフィッシュを知ったきっかけです。 授業の中でもソフトウェアを扱っていたので、サイマルカム、ストロモーション、アナライザー等機能を使って分析した結果をプレゼンする授業を当時担当していました。私自身も2016年に導入して5年ほど経った時に、ダートフィッシュのプログラムを仙台大で受けさせていただきました。体系的にスポーツパフォーマンス分析を学んでいくことができることを体感しました。

インタビューイー:桐蔭横浜大学の溝上先生。専門はスポーツ情報戦略とスポーツパフォーマンス分析、これらに関わる科目を担当している。

ダートフィッシュ:何故導入されたのでしょうか?

溝上先生: 私が学部生でいた時にはスポーツ情報戦略というところで、中長期的な計画で競技力を高めるためには、パフォーマンスを高めるためにはどうすればいいのかというところを中心にカリキュラムが組まれていました。 そこに注目してカリキュラムに入れたいと考えました。 学科の先生が情報を集めていく中で、ダートフィッシュを使うと良いのではないか?という背景で導入されました。

ダートフィッシュ: 桐蔭横浜大学でのカリキュラムや授業はどんな内容ですか?

溝上先生: 私が着任したときにはもう既にスポーツ情報分析を学び、スポーツパフォーマンス分析を学ぶカリキュラムとして形ができていました。 2年生前期には「スポーツ情報戦略論」、そして2年生後期で「スポーツ映像分析論」、3年生で「スポーツ技術戦術論」を学びます。 今実際現場で求められている知識やスキルは何なのか、そういったお話を現場の方々から伺って各科目の13コマの授業計画を立てました。

ダートフィッシュ: この教室はどんな場所なのですか?

溝上先生: スポーツパフォーマンス分析とかスポーツ情報戦略を実践的に学ぶこの教室は通称「TOIN Sports Analytics Lab」と呼ばれています。 この実習室の中には全部で75台のパソコンがあり、すべてのパソコンにプロのスポーツチームであったりナショナルチームであったりオリンピックのメダリストさんが使うようなソフトウェアが入っています。 70名前後の学生が同時にここで授業を受けています。 これだけの台数がありますので、70人前後の履修者がいても1人1台パソコンを使って実践的な学習ができるというところが本学の強みだと思います。

実習室の中には全部で75台のパソコンがあり、すべてのパソコンにプロのスポーツチームやナショナルチームが使うソフトウェアが入っている。

ダートフィッシュ:具体的にはどんな授業が行われているのですか?

溝上先生: (実践的な学習だけではなく)知識の部分も重要なので、各授業での最初は「スポーツ情報戦略って何?」とか「スポーツパフォーマンス分析って何?」映像の分析の方法は?撮影するポイントは?講義の部分を最初に丁寧に行ってプレゼンテーションをします。 新たな発見があると知ってもらって深く学びたいというところにつなげていきたいと思っています。 もちろん、スポーツアナリストを目指したい、将来スポーツの指導者になりたいので、情報を扱う力を身につけたいということで受講してくれる学生も一定数います。 しかし、そうではない学生の方が多いです。 将来この分野の専門的な職業に行きたいわけではない学生も多いので、桐蔭横浜大学では「ユニバーシティ・ポリシー」人生と学びの基盤となる力、6つの力というものを掲げています。 この授業では特に考えて動く「考動力」、様々なものの見方や考え方ができる「複眼的思考力」、そして「探究力」こういったところを特に伸ばしていきたいです。 これらの力というのは間違いなく社会人として、スポーツアナリストだからスポーツ現場で働くから必要なスキルではなく、社会人として必要な知識・能力だと思います。

桐蔭横浜大学では「ユニバーシティ・ポリシー」人生と学びの基盤となる力、6つの力というものを掲げている。

溝上先生: 自分自身がパフォーマンスをしてどうだったか、自分の中で振り返ることもすごく大切だとは思いますが、「客観的事実に基づいて」といいますか、映像を再度振り返って数値化してみて、実際に自分の感覚と照らし合わせて、合っているのか?ずれているのか?検証して、もっとパフォーマンスを高めるためにはどうすればいいのか、データを収集して加工して分析して伝達をするっていうプロセスを通して、新しい発見や成長を実感してほしいというのが授業の柱です。

パフォーマンスを高めるためにはどうすればいいのか、データを収集して加工して分析して伝達をするっていうプロセスを通して、新しい発見や成長を実感してほしいという授業の柱がある。

ダートフィッシュ:授業で心がけていることはありますか?

溝上先生: 私が担当する科目を受講してくれる学生には、まず「楽しさ」を伝えたいと思っています。 高校などで模擬授業を行うことがありますが、アスリートを支えているスタッフにはどのような人々がいるのか、また、チームにはコーチ以外のどのようなスタッフがいるのか、高校生に尋ねると、スポーツアナリストや情報・データを扱うスタッフの名前はほとんど出てきません。 実際には、テクノロジーやインターネットの進化によって、中学生や高校生の年齢層でも、部活動をしている学生たちでも、データや情報を競技に活かす文化がまだ根付いていないようです。 授業を通じて面白い新たな発見を共有し、深く学びたいという意欲を刺激できればと考えています。

授業を通じて面白い新たな発見を共有し、深く学びたいという意欲を刺激できればと考えている。

ダートフィッシュ:授業を受けた学生の反応はいかがでしょうか?

溝上先生: 私は自分自身がパフォーマンスをした際にどうだったかを内省することも非常に重要だと思っていますが、「客観的な事実に基づいて」という視点から、映像を再度振り返って、数値化し、自分の感覚と照らし合わせることで、正しいのか間違っているのかを検証し、さらなるパフォーマンス向上のためにどうすれば良いのかを考えます。 データの収集、加工、分析を通じて、新たな自己を発見し、専門競技における新たな発見を得ることができます。 このような要素が、学生たちに面白さや楽しさとして伝わっているのではないかと思います。 私が着任してから2年間、私の授業を受けた学生のうち70%が次年度も継続して受講しています。 一部の学生は興味本位で受講していることもありますが、授業を受けて楽しさや面白さ、新鮮さを感じ取り、他の授業では得られない経験をしているということでしょう。 私は学生たちに必ず受講感想を提出してもらい、最後には振り返りレポートを提出してもらっています。 学生の感想を見ていると、「楽しい」「面白い」といった言葉が頻繁に出てきます。 また、「難しかったけれども受けて良かった」といった意見も多くあります。

授業を受けた学生のうち70%が次年度も継続して受講している。

ダートフィッシュ:スポーツテクノロジーを活用することで生まれた新たな価値はございますか?

溝上先生: 私はプロフェッショナルな人材を育成したいという思いがありますが、まずはこの分野の楽しさや魅力を知ってもらいたいという狙いもあります。 現場での経験を通じて得た気付きが大切であり、他の大学や企業、プロスポーツチームとの連携を図り、学生たちが大学に在学中から実際の現場で活動し、学んだ知識やスキルを活かす機会を増やしていきたいと考えています。 学生たちが人生と学びの基盤となる力を身につけ、社会に出て活躍するためには、楽しさや面白さだけでなく、実践的な経験や知識・能力の習得が必要です。 そのために桐蔭横浜大学には「TOIN Sports Analytics Lab」という世界最大規模の施設があり実践的な学習を受けることができます。

現在はスポーツアナリストやパフォーマンス分析を学ぶための教科書はまだ多くはありません。体系的に学習するための順序や必要な内容が不十分だと感じます。 そのためいずれは、現場で活躍しているスポーツアナリストやパフォーマンス分析の専門家に取材し、現場で求められている知識やスキルを整理し、教科書のようなものを作成したいと考えています。 そして、その内容を実際に桐蔭横浜大学のカリキュラムに組み込み、学生たちに授業を提供したいと思っています。

いずれは、現場で活躍しているスポーツアナリストやパフォーマンス分析の専門家に取材し、現場で求められている知識やスキルを整理し教科書のようなものを作成したいと考えている。(桐蔭横浜大学 溝上先生)

【桐蔭横浜大学について】

「個の充実」「実務家養成」「開かれた大学」「国際交流」の4つの柱を特色とし、一人ひとりの「専門性を高める」ことを目的に掲げています。スポーツ科学部では、スポーツ科学部は、「スポーツ教育学科」と「スポーツ健康科学科」の2つの学科で構成されています。6種の「人生と学びの基盤となる力」(考動力、複眼的思考力、共感力、リーダーシップ、探究力、自律的キャリア)を身に付けつつ、スポーツや身体文化の担い手として将来活躍するために必要な専門知識を学びます。教育、福祉、ビジネスなど、社会のさまざまな課題に対して、「スポーツ」と「からだ」を軸にした多彩なアプローチを展開します。スポーツや健康、身体に関する専門的な知識・技能のみならず、社会人として各界で活躍する際に必要な幅広い知識や教養を身につけることができ、教員(スポーツの指導者又はスポーツ指導者)、スポーツイベントなどを企画・運営できる人材を育成します。(公式サイトより引用)

【インタビューイー】

溝上 拓志 様

1991年茨城県下妻市生まれ。競技力向上を目的とした情報の戦略的活用に関心を持ち、仙台大学と同大学院にてスポーツ情報戦略を専攻。

修了後は教員として、地域タレント発掘・育成事業のプログラム講師なども務めた。

2022年4月より桐蔭横浜大学で、スポーツ情報戦略やパフォーマンス分析関連の教育研究活動に従事。

TOIN Sports Analytics Lab責任者。アンプティサッカーワールドカップ2022では、日本代表アナリストグループの活動をサポートした。

現在の主な研究テーマは、パフォーマンス分析授業の教育的効果。本分野における連携ネットワークの構築、学修内容の体系化、カリキュラムのより一層の充実を目指している。

世界各国で特許を取得した高度な映像処理技術と、誰もが直感的に操作できるインターフェイスを採用した映像分析ソフトウェア映像の撮影から分析、そして共有をダートフィッシュ・ソフトウェア1本で可能にします。

カタログ・資料はこちら

無料ダウンロードへ

随時資料を更新中